История российских ассигнаций: от первых бумажных денег до банковских билетов

28 ноября 2025 года, 09:38

Нижний Новгород играл важную роль в перечеканке монет Российской Империи, которые затем меняли на ассигнации.

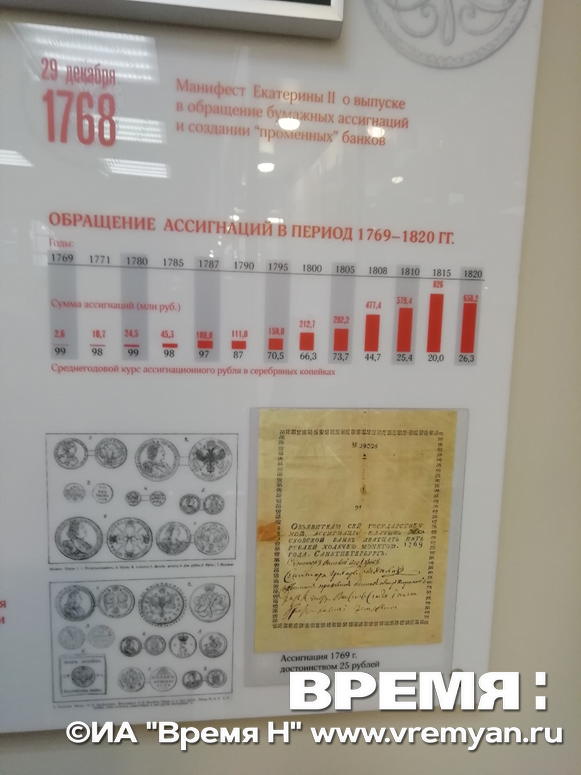

Образец ассигнации 1769 года. Музей Центрального Банка на ул. Большая Покровская, 26

В конце 2025 года Центробанк России планирует представить новую купюру номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду. В честь этого события ИА «Время Н» напоминает читателям историю первых бумажных денег в стране — ассигнаций, и какую роль в ней сыграл Нижний Новгород.

Первые бумажные деньги в России начали печатать в конце XVIII века, при Екатерине II. До этого в стране были только металлические монеты.

Для международных расчетов обычно использовали серебряные монеты, которые ценились на европейских рынках. А внутри Российской Империи большинство людей расплачивалось медными пятаками. Каждая такая монета весила около 50 граммов, так что для перевозки 1000 рублей требовалось две телеги.

Первые ассигнации: почему их ввели

Ассигнации впервые появились в России благодаря манифесту Екатерины II от 29 декабря 1768 года (9 января 1769 года). Государство остро нуждалось в средствах на ведение войны с Турцией, а запасы металлических монет истощались. Для того чтобы найти им замену, Екатерина II приняла решение ввести в оборот бумажные деньги — это и были первые ассигнации.

Само слово «ассигнация» происходит от латинского «поручение» или «расписка». По сути, это была расписка государства, которое занимало деньги у населения.

Первые российские ассигнации были сделаны из старых дворцовых скатертей и салфеток. Такая вот вторичная переработка. Из них получалась белая бумага, на которую путем вышивки были нанесены водяные знаки.

Образец ассигнации 1769 года достоинством 25 рублей можно увидеть в музее Центрального Банка на ул. Большая Покровская, 26

В Москве и Санкт-Петербурге государство открыло специальные учреждения — ассигнационные банки, чьей задачей было выпускать и распространять ассигнации. В этих банках можно было обменять металлические монеты на более удобные бумажные деньги и наоборот.

Изначально не все население Российской Империи восприняло ассигнации с энтузиазмом. Все-таки металлические деньги были привычнее бумажных. Кто-то даже боялся, что ассигнации полностью заменят монеты. Похожая ситуация возникла и в настоящее время, с введением цифрового рубля, когда некоторые граждане стали опасаться, что он якобы заменит бумажные деньги. Хотя как и в случае с ассигнациями, это лишь дополнение, а не замена.

«Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам — наличным деньгам и безналичным. Человек сможет пользоваться цифровыми рублями на свое усмотрение и по своему желанию — наряду с наличными и безналичными. И люди, и компании будут сами выбирать, какой именно формой рубля пользоваться», — сообщили корреспонденту ИА «Время Н» в пресс-службе Волго-Вятского главного управления Банка России.

Поскольку ассигнациями можно было вносить платежи в государственную казну, они пользовались популярностью.

Вскоре филиалы банков появились и в других городах: Ярославле, Астрахани, Тобольске, Иркутске, Киеве, Харькове, Тамбове и других. Каждая контора получала партию новых ассигнаций объемом от 150 до 200 тысяч рублей.

Проблемы первых ассигнаций

Первые ассигнации вышли в четырех высоких номиналах: 25, 50, 75 и 100 рублей. Их бумага была белой, и они напоминали титульный лист книги. Каждая ассигнация для подтверждения подлинности подписывалась вручную сенаторами и чиновниками банка. Правительство считало, что такие крупные купюры не попадут в широкий оборот, и их реже будут подделывать.

Такой упрощенный дизайн вскоре привел к проблемам: фальшивомонетчики начали подделывать купюры, переделывая 25 рублей в 75, просто подправляя цифру.

Чтобы решить проблему, в 1771 году государство попросту изъяло все 75-рублевые ассигнации и сожгло. Поскольку защита этих купюр от подделывания была невозможна.

А какие способы защиты от фальшивомонетчиков есть у современных бумажных денег? В частности, у ранее упомянутой новой 1000-рублевой купюры.

«Новые банкноты содержат более совершенный защитный комплекс по сравнению с банкнотами образца 1997 года. Защитные признаки можно сгруппировать по трем уровням. Первый — для проверки подлинности банкнот людьми, то есть признаки, которые можно увидеть без специального оборудования на просвет, при наклоне банкноты, наощупь. Второй уровень — защитные признаки, которые считывают устройства для приема, выдачи и обработки банкнот. Третий уровень защитных признаков проверяют на оборудовании Банка России», — уточнили в пресс-службе Волго-Вятского главного управления Банка России.

Обесценивание и реформы

Изначально Российская Империя планировала выпустить всего один миллион рублей ассигнациями — не больше, чем монет в хранилищах. Но финансовые потребности государства постоянно увеличивались. Больших денег требовали войны, освоение территорий, градостроительство и содержание царского двора.

Количество ассигнаций росло, и они обесценивались. Курс к серебряному рублю падал, цены росли.

Возник разрыв между номинальной ценой бумажных денег и реальной стоимостью товаров и услуг. При этом все официальные расчеты было предписано делать в ассигнациях.

К 1786 году прекратился свободный обмен ассигнаций на серебряные монеты. Их стали менять только на медные.

Для облегчения обращения ассигнаций с 1787 года ввели мелкие номиналы: 5 и 10 рублей. И чтобы необразованные люди различали деньги, пятерку печатали на синей бумаге и народ называл ее «синенькая», десятку — на красной («красненькая»), а белую 25-рублевую купюру прозвали «четвертной» (¼ от 100 рублей).

1 апреля 1774 года по указу Екатерины II в Нижнем Новгороде открылась Банковая ассигнационная контора с капиталом в 200 тысяч рублей. Для нее губернский архитектор Яков Ананьевич Ананьин спроектировал двухэтажное каменное здание в Кремле, построенное в 1786 году около Часовой башни. Позже здание меняло функции, его перестраивали. Сегодня здесь находится здание Федерального казначейства в Нижегородском кремле, справа от здания Филармонии.

В 1786 году Ассигнационные банки переименованы в один Государственный ассигнационный банк. Правление банка расположилось в Санкт-Петербурге.

Нижний Новгород — один из центров перечеканки денег Российской Империи

Нижний Новгород был определен как один из центров перечеканки денег. Временный монетный двор был организован в Кремле, в бывшем архиерейском доме. Туда предписывалось доставить для перечеканки медную монету всех номиналов из Нижегородской губернии, а также из Пермской, Ярославской, Казанской, Саратовской и так далее. Всего для перечеканки в Нижний Новгород было доставлено медяков всех номиналов на общую сумму 912 тысяч 22 рубля весом более 57 тысяч пудов.

Учитывая историческую значимость Нижнего Новгорода для денежной системы Российской Империи, неудивительно, что он и будет изображен на новой 1000-рублевой купюре. На лицевой стороне банкноты появится изображение Никольской башни Кремля, а на оборотной — знаменитое судно «Метеор»: крупнейшее пассажирское судно речного класса на подводных крыльях. Так на новой купюре Нижний Новгород предстанет одновременно и символом исторического наследия, и символом современных технологий.

Никольская башня Кремля и судно «Метеор», которые будут изображены на новой 1000-рублевой купюре

Но вернемся в конец XVIII века, когда в стране активно шла перечеканка старых монет. Ее целями были стандартизация денежной системы страны, обновление монетного хозяйства и контроль объема монет, находящихся в обороте.

Однако взошедший на трон Павел I остановил эту реформу. Вновь заведенный в Нижнем Новгороде монетный двор был уничтожен. Все изготовленные для реформы медные монеты с датой «1796» были перечеканены в монеты старого образца с этой же или с более ранними датами. Все свезенные в Нижний Новгород медные монеты отправили в Москву. Из-за этого российская казна понесла огромные убытки. Курс бумажного рубля вновь упал.

Закрытие ассигнационной конторы в Нижнем Новгороде

Закрытие нижегородской ассигнационной конторы было связано с коррупционным скандалом. Её первый директор надворный советник М. Авдулин и его помощник и казначей А. Протопопов начали распоряжаться государственными деньгами как собственными, давая казённые деньги в ссуду под проценты.

Проверки долгое время не выявляли фактов хищения денег. Губернские власти верили в честность сотрудников конторы и проводили ревизии формально, проверяя не наличные средства, а пакеты с ассигнациями и сундуки с монетой.

Но горожане видели, что служащие Банковской конторы живут совсем не по средствам. Все, включая даже сторожа, получавшего в месяц два рубля жалованья, приобрели в городе дорогие дома.

Когда же состялась уже полноценная ревизия, выяснилось, что вместо положенных двухсот тысяч рублей в хранилище было лишь 54 460 рублей 49 копеек. Контора оказалась разорена и вскоре была закрыта. Уголовный процесс, начавшийся вслед за этими событиями, продлился до 1805 года.

Конец ассигнаций

Война с Наполеоном и последующие заграничные походы 1813−1814 годов потребовали выпуска новой порции ассигнаций, что также сыграло роль в их обесценивании. Упадку бумажных денег способствовали и подделки, наводнившие страну.

Только в середине XIX века правительство осознало масштабы кризиса и приступило к кардинальным переменам. В 1839—1843 годах министр финансов Егор Францевич Канкрин провел реформу, установив основной платежной единицей серебряный рубль.

Старые ассигнации постепенно выводились из обращения и выкупались государством по курсу 3,5 рубля ассигнациями за каждый серебряный рубль.

1 июня 1843 года Государственный ассигнационный банк прекратил свое существование.

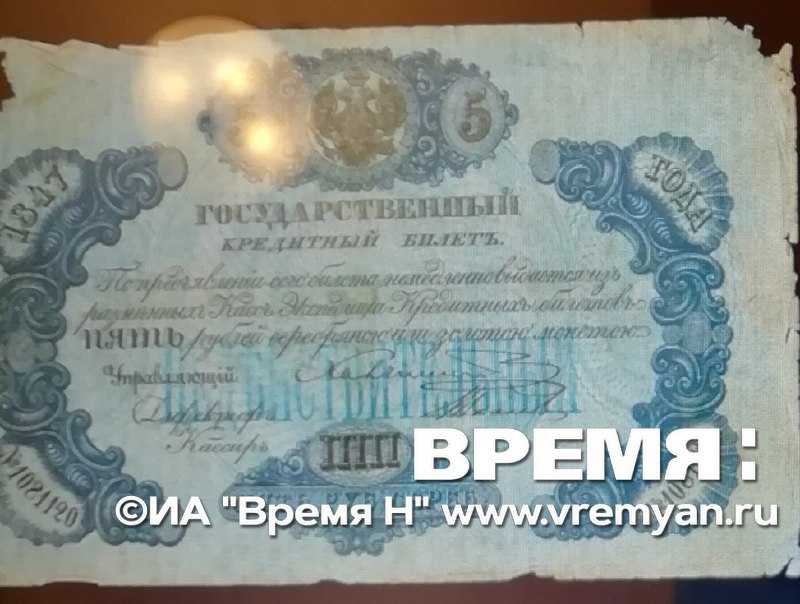

Новые денежные знаки стало выпускать министерство финансов. Оно ввело так называемые «государственные кредитные билеты».

Государственный кредитный билет. Музей Центрального Банка на ул. Большая Покровская, 26

Так и закончилась история первых российских бумажных денег — ассигнаций. Но народ еще долго называл бумажные деньги ассигнациями.

Сегодня бумажные деньги в России называют «банкнотами» — от английского «bank» (банк) и «note» (расписка).

Автор: Виталий Арабаджи